家族信託とは、自分の資産(不動産・預貯金・有価証券等)を、信頼できる家族等(委託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理や処分または承継する財産管理の仕組みです。

家族信託は認知症対策・障がい者の親亡き後の対策になります。

・親が認知症で意思能力がなくなると、たとえ子供でも親の財産を動かせなくなります。

・親の資産(不動産・預貯金・有価証券等)を処分または有効活用できなくなります。

・そのため、親の介護費用や生活費の捻出ができなくなる恐れがあります。

家族信託の最大のメリットは 信託法という法律制度のもと、

認知症による資産凍結を回避できることです。

信頼する家族に財産管理を任せることができるだけでなく、 必要に応じて信託財産を処分・活用し、介護費用・生活費用を捻出することができます。 成年後見制度に比べ柔軟な対応も可能です。

家族信託は認知症対策として、他の生前対策と比べて柔軟性があり、

良い点を集めたような制度のように思えるかもしれませんが、

一方で、不動産登記・税制等でのデメリットも多々ありますので、

専門家等への相談をする等、慎重に検討した上での導入をするようにしましょう。

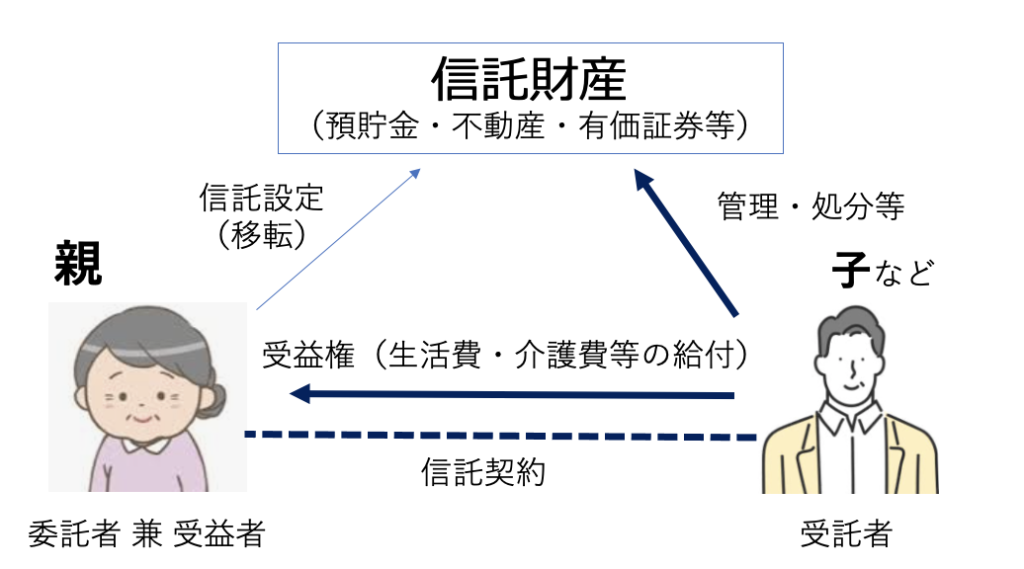

家族信託(自益信託)のイメージ図

| 家族信託 | 成年後見(任意後見) | |

| 主な目的 | 将来の判断能力低下時の財産管理 財産を形式的に移転し、 円滑に財産管理・処分を任せる | 将来の判断能力低下時の財産管理 +身上監護(生活・医療介護等) を任せる |

| 主な利用者 | 家族が身近にいる高齢者 賃貸物件を保有している高齢者 孫の代まで指図したい方 (受益者連続信託) | 家族・親戚がいるが身近にいない 身寄りのない高齢者 (おひとりさま) |

| 監督機関 | 裁判所の監督なし | 家庭裁判所の監督(後見監督人) |

| デメリット | 身上監護はできない 節税対策ではない(資産の 実質的所有者は本人のため) 信託登記物件の税務報告 損益通算できない 相続時の空き家3000万円 控除の特例適用外等 家族信託が浸透していない ため専門家が少ない | 後見人の費用に加えて、後見監督人 の費用もかかる 家族信託と比べて柔軟性に欠ける |

・財産管理を重点的に行いたい場合→家族信託

・財産管理だけでなく、日常生活全般の支援が必要な場合→任意後見

家族信託の手続きの流れ

1. 家族信託の目的と内容を決める

- 信託の目的(なぜ家族信託をするのか)

相続対策、財産管理、介護など、目的を明確にします。 - 誰が誰のために

委託者、受託者、受益者を決め、それぞれの役割を明確にします。

家族信託は設計の自由度が高いため、受益者を子だけでなく、子から孫へと受益者を連続させる信託(受益者連続型信託)も可能であり、受益権の承継回数に制限はないですが、30年経過後の受益権承継は一度しかできません。また、受託者も第2受託者として契約に盛り込んでおくことができますので、父親よりも先に長男が亡くなった場合は次男を第2受託者と設定することが可能です。 - 信託財産(何を信託するのか)

信託する財産(不動産、預貯金、有価証券など)を具体的に決めます。家族信託では、信託しない財産については受託者に管理権限はなく限定的になります。一方で、成年後見制度(任意後見)では財産全体が保全の対象になります。 - どのように管理するのか

財産管理の方法(運用方法、支出方法など)を定めます。 - 信託期間・信託終了(いつから、いつまでするのか)

家族信託終了時の信託財産について、誰に帰属するのか決めておくことが肝要です。 - 信託監督人の選任をするか否か

家族信託では必要に応じて第三者を信託監督人として選任することもできます。成年後見制度における後見監督人が必須ですが、家族信託では任意です。

2. 信託契約書を公正証書で作成

専門家と相談しながら、信託契約書を作成します。家族信託は口頭による契約でも成立しますが、トラブル防止だけでなく、信託契約書を作成、しかも公正証書で作成ししてください。家族信託では信託財産を管理するための専用の講座(信託口 口座)の開設が必要になってきますが、公正証書の契約書でなければ銀行等の金融機関は口座開設をさせてくれないことが多いです。

公正証書の費用は財産額により変動しますが3万円〜5万円程になります。

3. 信託財産の登記

不動産を信託財産にする場合は、不動産の名義を委託者から受託者に変更する信託登記が必要です。

その際には固定資産税評価額に基づく登録免許税を支払わなければなりません。

家族信託で移転するのは管理権であり、委託者と受託者による共同申請が必要です。

登記申請をすると、登記事項証明書に信託目録が追加されて、受託者の名前が表示されます。

なお、当事務所では、登記申請については提携の司法書士をご紹介しています

(登録免許税の費用)

土地=固定資産税評価額×0.3%(令和8年3月31日まで/以後は0.4%)

建物=固定資産税評価額×0.4%

- 登記済証または登記識別情報(権利書)

- 固定資産税評価証明書

- 戸籍謄本または抄本

- 委託者の実印および受託者の認印

- 委託者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

- 委託者と受託者の本人確認書類(運転免許証など)

- 受託者の住民票

家族信託が終了する際には、所有権の移転と信託の抹消登記が必要となります。

信託契約に基づき、受託者から帰属権利者への名義変更登記と信託関係を終了させるための信託抹消登記を行いますので、その際にも登記費用がかかります。

4. 信託口(しんたくぐち)口座の開設

家族信託の受託者は、信託財産を専用口座で管理する必要があるため、銀行等の金融機関で信託口 口座を開設します。事前に銀行や信用金庫などに問い合わせをして、信託口口座を開設できるか確認しておきましょう。

信託口口座は通帳発行のみしかできず、入出金はすべて窓口扱いになることが少なくありません。

- 家族信託の契約書

- 受託者の届出印

- 受託者の本人確認書類

5. 信託による財産管理の開始

上記の手続きが完了すると、家族信託が開始されます。受託者は、信託契約書に基づいて財産を管理します。

信託契約書(例)

委託者 家族太郎と受託者 家族一郎は、以下通り信託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(信託目的)

本契約に基づく信託は、末尾「信託財産目録」記載財産(以下「信託財産」という)の管理、 運用及び処分をすることで、受益者の生活に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保することを目的とする。

第2条(信託契約)

委託者は、本契約の締結日に、前条の目的に基づき信託財産を受託者に信託し、受託者はこれを引き受けた(以下、本契約に基づく信託を「本信託」という)。

第3条(信託期間)

本信託の信託期間は、この信託契約締結の日から、第 条に定める信託終了の日までとする。

第4条(信託財産)

1.本信託の信託財産は末尾記載の「信託財産目録」の通りとし、委託者は受託者にこれを遅滞なく引き渡す。

2.委託者及び受託者は、信託財産のうちの不動産については、遅滞なく本契約を原因とする所有権移転登記申請を行う。

3.受託者は、遅滞なく前項記載不動産の信託登記申請を行い、信託財産のうちの金銭については、金融機関の受託者名義の本信託専用口座に入金する。

第5条(信託財産の追加)

委託者は、受託者の同意を得た場合は、金銭を追加信託することができる。

第6条(委託者)

本信託の委託者は家族太郎(住所:北海道札幌市中央区北〇条、生年月日:昭和〇年〇月〇日)である。

第7条(受託者)

本信託の受託者は 家族一郎(住所:北海道札幌市豊平区□町□番、生年月日:昭和□年□月□日)である。

第8条(受託者の信託事務)

受託者は、以下の信託事務を行う。

1信託財産の管理、運用及び処分をすること。

2信託財産である不動産を第三者に賃貸し、賃料を受領すること。

3信託財産である金銭及びその運用益並びに前項記載賃料を、信託財産の管理費用並びに受益者の生活費、医療費及び介護費用等に充当すること。

4その他、信託目的を達成するために必要な事務を行うこと。

第9条(信託事務処理の第三者への委託)

受託者は、信託財産の管理事務の一部を第三者に委託することができる。

第10条(善管注意義務)

受託者は、信託財産の管理、運用及び処分その他の信託事務について、善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。

第11条(分別管理義務)

受託者は、信託財産に属する財産と受託者の固有財産を分別して管理しなければならない。

第12条(信託の計算、帳簿等の作成・報告・保存義務)

1.本信託の計算期間は、毎年 月 日から 月 日までとする。ただし、第 期の計算 期間は信託開始日から令和 年 月 日までとし、最終期の計算期間は 月 日から信託終了日までとする。

2.受託者は、第 項の信託期間に対応する信託財産目録及び収支計算書を、当該信託計算期間が満了した月の翌月末日までに作成し、同日までに受益者に提出しなければならない。

3.受託者は、受益者から第 項記載の信託財産目録及び収支計算書並びに信託事務の遂行状況について報告を求められた際は、遅滞なく求められた事項を報告しなければならない。

4.受託者は、第 項記載の信託財産目録及び収支計算書を、その作成日から 年間保存しなければならない。

第13条(信託費用の償還)

1.受託者は、信託財産から信託事務処理に係る費用の償還を受けることができる。

2.受託者は、信託財産が信託事務に係る費用の償還に不足する場合、受益者からこの費用の償還または前払いを受けることができる。

第14条(信託報酬)

受託者は無報酬とする。

第15条(受益者)

本信託の受益者は、委託者とする。

第16条(受益権)

1.受益者は、受益権として、信託財産、運用益及び収受した賃料、並びに処分等により収 受した金銭等から生活費、医療費及び介護費用等に充当するために、金銭の給付を受ける権利を有する。

2.本信託の受益権は、受益者及び受託者の書面による合意がない限り、譲渡、質入れその他担保権設定等をすることができない。

第17条(信託財産の交付)

受託者は、受益者の生活、療養及び介護等の需要に応じるため、受託者が相当と認めた範囲で随時受益者に信託財産から金銭を給付する。

第18条(信託の変更等)

1.委託者は、受託者との合意により、信託を変更することができる。

2.受託者は、信託目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときに限り、受託者の書面による意思表示により、信託を変更することができる。

第19条(信託の終了)

本信託は、受益者の死亡により終了する。

第20条(清算事務)

1.清算受託者として、本件信託終了時の受託者を指定する。

2.清算受託者は、信託清算事務を行うに当たっては、本契約条項及び信託法令に従って事務手続を行うものとする。

第21条(帰属権利者)

本信託終了時の帰属権利者として受益者の法定相続人を指定し、その帰属割合は民法で定める法定相続分の割合とする。

第22条(合意管轄)

本契約に関して紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を委託者、受託者合意の第一審管轄裁判所とする。

第23条(その他)

本契約に定めのない事項については、信託法、民法、その他の法令及び信義則に従い、委託者及び受託者のが協議の上決定するものとする。

令和○○年○○月○○日

委託者

住所 北海道札幌市中央区北○条

氏名 家族 太郎 印

受託者

住所 北海道札幌市豊平区・・・

氏名 家族 一郎 印

【信託財産目録】

第1.不動産

1 土地

所在 北海道札幌市中央区・・・

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 〇〇m²

2 建物

所在 北海道札幌市中央区・・・

家屋番号 〇〇

種類 共同住宅

構造 軽量鉄骨造スレート葺階建 床面積 階 ・・・

第2.金融資産 1 金銭 〇〇万円